在测量软件工程效率时为何应关注系统层面而非个体表现,并引用最新研究指出开发周期时间(cycle time)背后存在极大的变异性和误解。

文章开篇指出了软件工程的三个不变现实:

- 不可预测性:除非开发者此前已经完成类似任务,否则几乎无法准确估算时间;但若任务已完成,又无需再次估算。

- 需求不断变化:客户意见不断更新,往往不完全清楚其实际需要什么。

- 突发事件频发:库出现安全漏洞、核心算法出现缺陷,甚至是操作系统更新都可能带来意外影响。软件系统始终处于变动中。

然而,在这些动态变化之下,管理层仍然期望看到“运行正常”的指标图表——即绩效不断上升。尽管行业已经超越了早期用代码行数评估效率的粗放阶段,转向诸如DORA与DX Core等更为成熟的工程指标体系,但这并不意味着软件开发过程本身变得清晰有序。软件开发本质上依然混乱复杂,没有所谓的“银弹”可以让其加速。

在此背景下,作者引用了一篇新论文——《No silver bullets: Why understanding software cycle time is messy, not magic》,该研究分析了“周期时间”这一广受青睐的工程生产力指标,并指出:提升软件交付速度更可能依赖系统层面思维,而非专注于个体干预。

周期时间的误导性

周期时间指的是从任务开启到关闭所经历的时长。该指标广受一些工程领导者欢迎,理由是:更短的周期时间意味着尝试更多、验证更快、反馈更及时,从而提高整体业务效率。

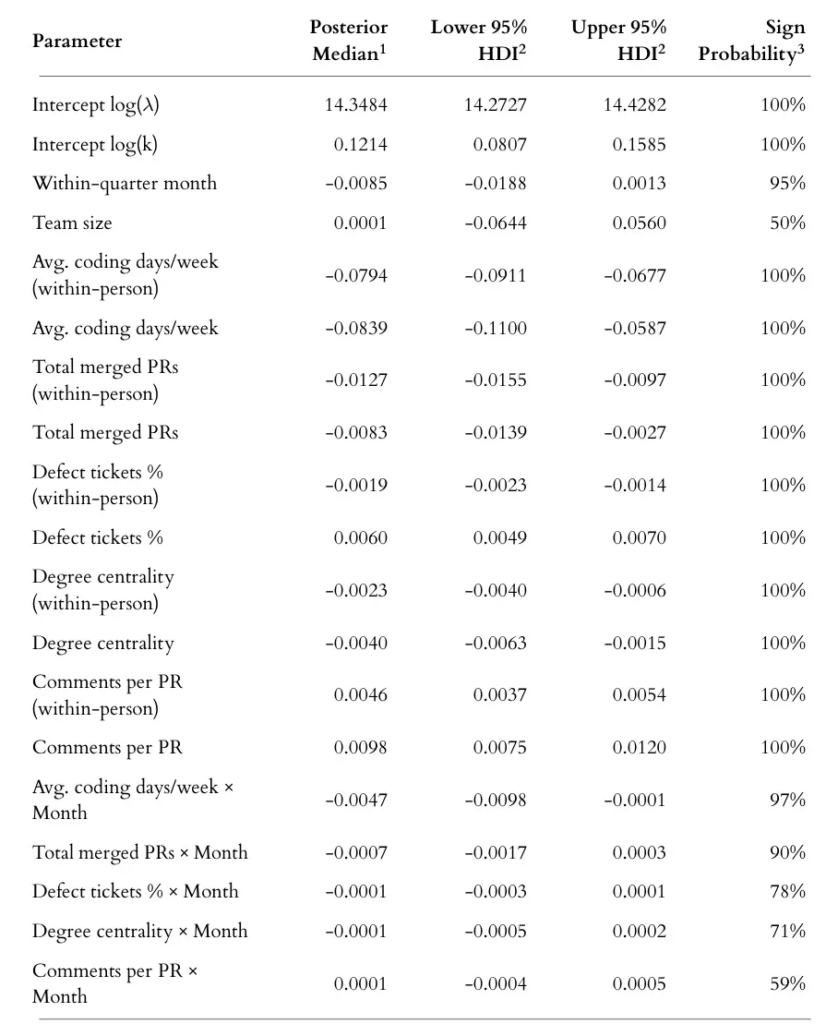

研究分析了超过200家组织中约1.2万名开发者的数据,从个体与团队层面探索哪些因素影响了周期时间,并评估这些因素造成的变异幅度。

有哪些变量影响周期时间?

以下变量被纳入分析,并通过实际数据进行建模:

- 编码天数:每周至少提交一次代码的天数(作者认为这一指标略显薄弱,或许“流动时间”会更有意义)。

- 任务拆解能力:以每周合并的PR数量衡量,PR越多,可能意味着任务划分越合理。

- 协作程度:通过PR评论数量和评论深度来度量。

- 缺陷比例:以任务中被标记为缺陷的工单比例衡量。

分析结果显示:

- PR合并数量越多,周期时间略有下降;

- PR中评论越多,周期时间略有上升;

- 编码天数越多,周期时间越短;

- 缺陷比例越高,周期时间越长;

- 协作越多,周期时间越短。

虽然这些趋势与预期相符,但研究也指出:所有变量的影响都极小,远低于数据中天然存在的波动性。

个体差异 vs. 系统性波动

一个重要发现是:即使是同一名开发者,在不同月份中的周期时间波动也极大,远超不同开发者之间的差异。这意味着,通过这些周期性度量指标判断某个开发者的“真实效率”几乎是不可能的。

“10倍工程师”的流行概念建立在“个体表现具有稳定差异”的假设上,而这一研究则明确驳斥了这一点——开发者的工作节奏受太多变量影响,任何单点快照都难以捕捉其长远表现。

此外,研究也承认未被追踪的工作同样影响巨大。例如某些开发者在完成分配任务后,可能会去修复构建系统、优化测试流程、或进行小范围重构,而这些“系统性维护”往往并未体现在PR记录中。

系统性思维的重要性

研究结论强调,若要提高软件交付速度,应聚焦系统层面的改进,而非在个体层面进行奖惩或微观干预:

- 不要仅依赖个体平均指标,而应关注团队在多个周期内的趋势;

- 将波动视为常态,而非异常;

- 避免将指标的变化归因于个体波动,而应理解背后隐藏的系统信号。

正如作者所言:“个体的月度平均周期时间无法预测未来的表现,其噪声远大于信号。”开发过程就像天气:短期内难以预测,但长期来看可观测趋势。

结论:系统优先,个体次之

周期时间的吸引力在于其表面上的易测量性,但也正是这种简化思维,可能导致管理层产生错误的理解。个体的周期时间如同一个快照,而软件开发是一个不断演变的系统。版本审核、合并、测试、上下文切换等流程本身就是为了引导和控制系统的可预测性。

因此,组织在测量与优化工程效率时,应:

- 重视 月度或季度维度的团队周期时间变化;

- 分析 分布区间而非平均值;

- 搭配 定性信号 如开发者反馈、阻力识别等,共同构建对系统运行状况的真实感知。

这一研究为工程管理提供了一个清晰信号:不要将周期时间变成评估个体的工具,而应作为理解系统表现的窗口。